В рамках проекта «Визитная карточка Челябинской области» об этой сфере рассказал нам директор копейской Станции юных техников Иван Шмидт.

– Кажется, всё, что связано с беспилотниками, в последние годы развивается стремительнее всего остального. Каков контекст этого развития?

– Когда возникла ситуация с беспилотными технологиями, президент обозначил две ключевые проблемы: во-первых, эта сфера в нашей стране находилась в зачаточном состоянии, а во-вторых, катастрофически не хватало кадров — тех, кто мог бы разрабатывать беспилотники, обучать других и готовить операторов. В ответ был запущен национальный проект «Беспилотные авиационные системы (БАС)» со значительным финансированием. Были поставлены конкретные цели по срокам и результатам: подготовка специалистов, разработка технологий и их внедрение не только в зоне СВО, но и в повседневной жизни.

В системе образования сразу же появился федеральный проект «Кадры для БАС», предусматривающий создание региональных площадок. Однако в программу вошли только школы, а учреждения дополнительного образования, такие как наша Станция юных техников, оказались за бортом, несмотря на наш опыт работы с беспилотниками с 1980-х годов.

– Обидно было?

Обижаться было некогда, надо было действовать. Вместе с тогдашним начальником управления образования Алексеем Ангеловским – ныне заместителем главы Копейска по социальному развитию – мы изучили документы и убедились, что полностью соответствуем требованиям для создания такой площадки. При поддержке вновь избранного главы Копейского городского округа Светланы Логановой мы начали прорабатывать открытие центра без федерального финансирования.

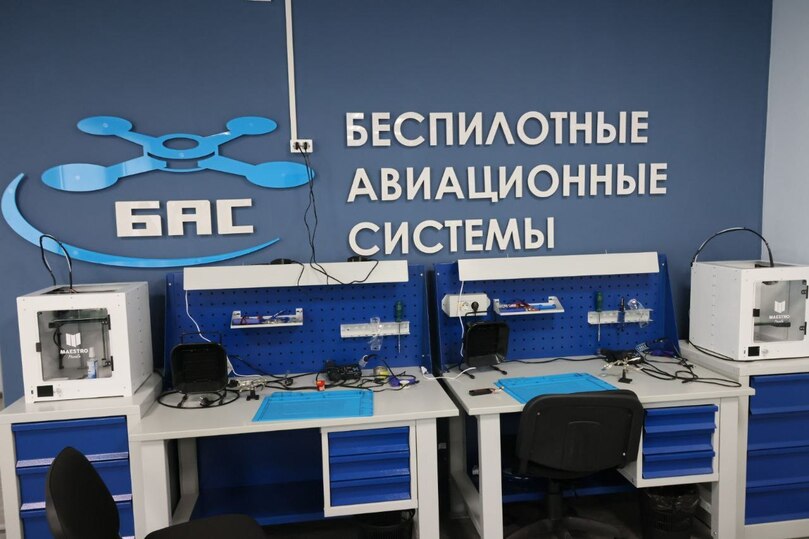

В результате к 2024 году за счёт городского бюджета на Станции юных техников появился отремонтированный кабинет, современная рекреация, полётная зона и необходимое оборудование. Уже в 2025-2026 учебном году по программе беспилотных авиационных систем занимаются 70 детей, педагоги прошли обучение. Мы также включились в работу с 18 другими южноуральскими площадками, созданными в рамках федерального проекта «Кадры для БАС».

– Как развивался проект?

– 18 школ Челябинской области подали заявки, получили одобрение и были оснащены современным оборудованием. Мы также приобрели технику в меру своих возможностей. Было потрачено значительное количество средств, кадры формально обучены, но на практике мы столкнулись с серьёзной проблемой.

Как выяснилось, преподаванием на этих площадках в основном занимаются учителя физкультуры, труда и другие педагоги, ранее не имевшие никакого опыта работы с беспилотными технологиями. Им выдали учебные программы, но они не только не понимают, как работать с оборудованием, но и в принципе не осознают цели этой работы — зачем готовить детей и к чему именно их следует готовить.

– А какие существуют основных направления подготовки в этой сфере сейчас?

Их три. Первое — инженерные профессии в области беспилотников, которые включают разработку, конструирование и схемотехнику, поскольку современный дрон по сути является летающим компьютером, требующим глубоких знаний в электронике и программировании.

Второе направление — подготовка программистов-практиков, способных работать с полётными контроллерами, интегрировать датчики и автоматизировать полёты. Ключевая задача здесь — создание систем, где дрон выполняет задачи автономно, без оператора.

Третье направление — подготовка пилотов, которые могут управлять дронами для решения конкретных прикладных задач, поскольку полностью автономные системы пока не могут охватить все сценарии применения.

– Где, вообще, сегодня можно применить БПЛА?

– Например, возьмем такую задачу: обследование внутреннего пространства большой градирни высотой в триста метров. Можно использовать кран, чтобы поднять человека на такую высоту, но это дорого и опасно. Альтернатива — запустить внутрь беспилотник, которым нужно аккуратно управлять в стесненных условиях. Это кажется простым, но на деле требует высокого мастерства.

Второе направление — скоростные полеты. Мы готовим спортсменов, способных быстро преодолевать трассы и выполнять сложные маневры. Здесь Россия является лидером, и хотя чемпионы пока из Свердловской области, наши ученики тоже показывают отличные результаты.

Третье направление — стратегическое. Мы учим детей проектному мышлению: как внедрять беспилотные технологии в повседневную жизнь. Инженеры создают дроны, пилоты управляют ими, но нужны и те, кто может интегрировать эти решения в реальные отрасли экономики и социальной сферы.

Наша Станция юных техников, благодаря поддержке главы Копейска, получила современную площадку для развития всех трех направлений.

– Мы отвлеклись, давайте поговорим про интенсив?

– Сейчас на копейской базе отдыха «Юность» на Увильдах завершился четырехдневный интенсив для педагогов и детей со всей области. Мы организовали насыщенную программу с утра до вечера, где совмещаем теорию с практикой. Участники изучали аддитивные технологии, включая 3D-печать, машинное зрение, автоматизацию полетов и программирование автономных беспилотников.

Особенность в том, что дети получили уникальную возможность летать на открытом воздухе — мы специально получили разрешение на использование воздушного пространства. Дети уже отмечают, что полеты на открытой территории совершенно отличаются от занятий в помещении.

– Почему вы выбрали именно эту локацию?

– База «Юность» недавно была модернизирована при поддержке городских властей: построены три новых комфортных корпуса с четырехместными номерами и душевыми, а также современный учебный корпус с оборудованными кабинетами для занятий любого профиля.

– Кто приехал к вам на мероприятие?

– На интенсиве присутствовали не все 18 школ из проекта, но мы пригласили заинтересованные образовательные учреждения. Мои коллеги провели для участников практические занятия по разработанным программам, объединив педагогов и детей в общей работе.

– Так, и что вы там делали?

– С самого начала организации этого интенсива мы четко обозначили: наша задача — не учить собирать квадрокоптеры, этому вы уже обучены. Мы фокусируемся на программах развития, которые выводят ваши лаборатории на новый уровень в соответствии с государственными приоритетами в области беспилотных технологий.

Прежде всего, это аддитивные технологии. Во многих лабораториях есть 3D-принтеры, но часто педагоги не знают, как их эффективно использовать. Мы учим не просто печатать скачанные модели, а создавать собственные проекты в системах автоматизированного проектирования. Например, разрабатывать и печатать специальные захваты для квадрокоптеров, чтобы они могли переносить грузы — это открывает совершенно новые практические возможности.

Второе ключевое направление — автоматизация полетов. Мы пригласили именно тех, кто хочет развиваться в этой области.

– Вы привлекали специалистов со стороны или у вас работают исключительно педагоги?

– У нас прошла встреча с ветеранами спецназа ГРУ, которые активно собирают и отправляют беспилотники в зону СВО. Сергей Владимирович Диденко привез целый парк аппаратов, используемых в реальных условиях, и наглядно показал, как навыки учащихся способствуют укреплению обороноспособности страны. Он подчеркнул: «вы занимаетесь не просто хобби — вы формируете инженерные компетенции для проектирования и сборки беспилотников будущего».

Особый интерес вызвала возможность испытать в полете крупные дроны, уже применяющиеся на практике. Вопросы поступали как от детей, так и от взрослых участников.

Далее на эту же площадку приехали представители ЧВВАКУШ (Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов). Они также провели профориентационную работу, наглядно показали ребятам возможности применения их навыков и подчеркнули, что беспилотные технологии — это не абстрактное будущее, а уже существующая реальность с конкретными перспективами.

– С военными понятно, а как БПЛА могут быть полезны «на гражданке»?

– Область применения беспилотников в народном хозяйстве крайне обширна. Например, в картографии и геодезии дроны с специальным оборудованием позволяют оперативно проводить аэрофотосъемку территорий и создавать точные 3D-модели объектов, что значительно дешевле и эффективнее спутниковой съемки.

В сельском хозяйстве беспилотники используются для мониторинга состояния посевов, анализа темпов роста растений и даже точечного орошения полей. Это позволяет оптимизировать использование ресурсов и повышать урожайность.

МЧС активно применяет дроны для наблюдения за лесными пожарами. Оснащенные тепловизорами беспилотники обнаруживают очаги возгорания на ранних стадиях, когда их еще не видно невооруженным глазом. Это значительно снижает стоимость мониторинга по сравнению с использованием пилотируемой авиации и позволяет оперативно предотвращать распространение пожаров.

Ключевое преимущество беспилотников — возможность работать в автоматическом режиме и выполнять задачи с высокой точностью при минимальных затратах.

Еще одна важная сфера применения — обследование линий электропередачи. С помощью специальных датчиков и камер беспилотники обнаруживают утечки электричества, а в перспективе смогут выполнять и мелкий ремонт, что значительно снизит риски для персонала.

– Кстати, а беспилотники только летают или эта технология может использоваться в каких-то иных сферах?

Нет, беспилотные технологии не ограничиваются летательными аппаратами. Например, наземные роботы незаменимы при геологических изысканиях: они могут обследовать шахты, брать пробы воздуха и анализировать содержание опасных газов, минимизируя риск для человека.

Водные беспилотники также находят применение, хоть эта область пока развита меньше. Они могут использоваться для очистки акваторий от мусора — уже существуют проекты автономных аппаратов, способных собирать отходы и доставлять их к местам утилизации. Такой запрос уже существует.

– Звучит как нечто очень сложное…

– Именно поэтому мы уделяем такое внимание подготовке специалистов с проектным мышлением. Сегодняшние школьники, решая конкретные практические задачи, завтра смогут создавать технологии для комплексного внедрения беспилотников в различные отрасли экономики.

Наша область, как технологичный и промышленный регион, уделяет особое внимание подготовке инженерных кадров для различных отраслей. Это касается не только беспилотных технологий, но и многих других направлений. Например, в Копейске проходит городской образовательный форум «РОСТ» (Развитие, Образование, Стратегия, Творчество), который хотя и находится на начальном этапе развития, уже стал площадкой для объединения самых разных инженерных специальностей.

Этот форум носит образовательный характер и предоставляет возможность всем образовательным структурам — школам, колледжам, вузам — обмениваться опытом, демонстрировать достижения и совместно работать над решением актуальных задач. Он помогает формировать среду, где теория сочетается с практикой, а ученики и педагоги могут напрямую взаимодействовать с представителями промышленности и науки.

Форум "РОСТ" (Развитие, Образования, Стратегия, Творчество) подчеркивает необходимость восстановления и развития инженерных специальностей, призывая к максимальной вовлеченности всех участников. Это новая инициатива, которую стоит отметить.

– Помимо Станции юных техников, какие ещё инициативы в области допобразования запущены в Копейске?

– После завершения федерального проекта «Успех каждого ребенка» сразу стартовал новый нацпроект «Молодежь и дети», в рамках которого продолжат создаваться современные площадки для технического и творческого развития детей. В нашем муниципалитете мы уже открыли новую площадку и школьный «Кванториум». Станция юных техников и «Кванториум» работают не как конкуренты, а как партнеры, дополняя друг друга.

Кроме того, в городе уже есть планы и потребность в создании нового IT-куба. Его открытие будет поддержано муниципалитетом и Министерством образования и науки Челябинской области, а не только федеральными программами. Мы ожидаем финансирование, чтобы запустить эту новую точку притяжения для детей, где они смогут осваивать востребованные инженерные специальности, адаптированные под потребности нашего региона. Это будет не стандартный IT-куб, а уникальная площадка, ориентированная на конкретные запросы Челябинской области.

Хочу отметить: государство сегодня крайне заинтересовано в подготовке инженерных кадров. К сожалению, та эффективная система подготовки, которая существовала в Советском Союзе, во многом утрачена. Если программистов в стране научились готовить на достойном уровне, то с инженерами ситуация сложнее — их катастрофически не хватает. Мы готовим не блогеров или экономистов, а специалистов, способных создавать реальные технологические решения.

Ранее по теме: Вагнер: Южный Урал – край образования и науки.